|

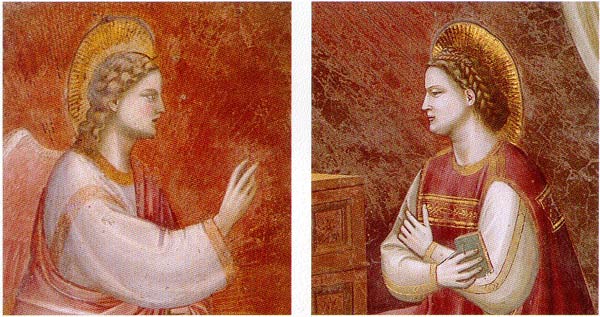

Nella parte alta dell’arco trionfale sta sopra tre gradini il trono del Padre Eterno. Egli ha il volto, giovanile e bellissimo, di Gesù (alla domanda dell’apostolo Filippo, Egli rispose: "…chi vede me vede il Padre"). Lo attorniano gli angeli, disposti in due semicerchi concentrici, mentre si staglia solitario a braccia conserte, alla nostra destra, Gabriele che attende l’ordine di Dio; poi, alla nostra sinistra, lo stesso arcangelo che si protende verso Dio, pronto ad accoglierNe il comando. Siamo all’Annunciazione. L’angelo del Signore giganteggia, alla nostra sinistra, nell’atto di portare l’annuncio a Maria; e Lei – simmetricamente inginocchiata, alla destra – pare abbracciare in seno il Verbo (evocato dal libro d’argento tenuto in mano) che si è fatto carne. "Il messaggio dell’angelo sembra trasmettersi attraverso l’arco del coro" (Bruce Cole): arco, "parabola", cioè parola (parlare deriva proprio da "parabolare", poi "paraulare") che tiene "sim-bolicamente" unite le due figure. Qui tutto afferma la gratuita iniziativa di Dio che scende e salva: il fascio di rossa luce che piovendo dal trono raggiunge Maria; le due tende che, quasi percosse da un vento che irrompa al centro, vanno specularmente a posarsi nei due balconi. Poi la straordinaria architettura che fa da sfondo a queste due simmetriche edicole, in prospettiva rovesciata-discendente. Che Giotto – 150 anni prima di Mantegna, Masaccio, Piero Della Francesca, Leon Battista Alberti – stia all’inizio della prospettiva pittorica in senso moderno, lo attestano i due "coretti" dipinti giusto ai piedi dell’arco trionfale, ove viene affermato il nostro punto di vista umano teso a vedere ciò che sta oltre. Lassù invece, in quei quattro balconi che incorniciano l’angelo e Maria, appaiono rovesciate le leggi della prospettiva: le linee non vanno a stringersi in un "punto di fuga" di là dal quadro come nei "coretti", ma all’opposto tutto promana da un punto – il trono di Dio, l’Al di là – nell’al di qua attraverso Maria, e pare propagarsi all’infinito nell’universo (che per questo è proprio "uni-verso": la totalità del reale che converge in unità, essendo "il Redentore dell’uomo, Gesù Cristo, il centro del cosmo e della storia"). Gli studiosi dell’ultimo mezzo secolo hanno rimarcato "l’eccezionale effetto di illusione spaziale suscitato dai due coretti" (G. Basile), il "gioco prospettico" (P. Toesca), "l’effetto di veridica illusione" (R. Longhi): questo entusiasma l’osservatore moderno. Ma hanno anche notato "il punto di fuga invertito rispetto a quello delle edicole gemelle in cui si trovano i due personaggi dell’Annunciazione, nella parte alta dell’arco trionfale" (Basile). Ora, non vi è dubbio che proprio l’Annunciata – a cui è dedicata la cappella – sia al centro dell’interesse di Giotto, il quale afferma qui non lo sguardo dell’uomo che si protende sul mistero (coretti), ma lo sguardo di Dio che scende sull’uomo, lo crea e lo ricrea, gli permette di riconoscere la propria identità creaturale e redenta: "io sono Tu che mi fai", io consisto in Te, o Signore, che mi poni in essere. La prospettiva rovesciata di tante icone russe – si pensi alla celeberrima Trinità di Rublev – si porrà su questa scia. Il Mistero buono che fa tutte le cose, in un preciso giorno, si è fatto embrione e feto nel grembo di quella ragazza, "ed abita in mezzo a noi": con Lei, "piena di grazia", tutti noi graziati. E’ lì l’evento che taglia in due la storia. 25 marzo: Avvenimento dell’Incarnazione. |